酒造りで使うのは水で炊いた飯米ではなく、蒸気で蒸した蒸米です。

飯米と蒸米の違いは水分率で、飯米で65%、蒸米で40%となっています。

この蒸米の140%と言う水分率は、麹菌の繁殖に一番良い水分率であるためと、モロミ中でも米の溶け具合が理想的なため酒造りには蒸米が使われます。

どぶろく造りに飯米を使う方が多いようですが、これは麹造りを行わないためでしょう。

麹造りを行う場合は蒸米を使いましょう。素人の感想ですが、温度管理もありますが麹造りは蒸米の状態が全てだと思います。

そして米は蒸す事によってデンプン質が変性し、麹菌が分解することの出来る状態になります。

さらにデンプン質だけでなく、たんぱく質や脂肪も変性するため、1時間ほどの蒸し時間を必要とします。

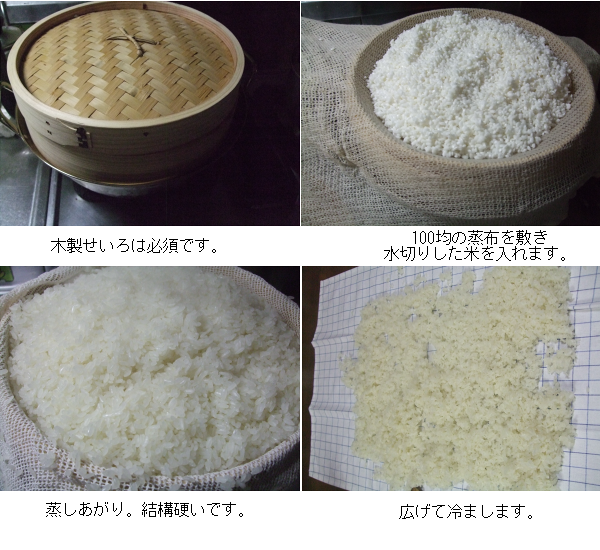

米を蒸す蒸し器は、金属製の蒸し器と木製のセイロがあります。

両方とも試したのですが、確実にセイロのほうが良い蒸米が出来上がります。

金属製のものは何回か行ったのですが、金属面に触れた部分が着色するなど全て失敗しました。

木製セイロではセイロに触れても焦げることもなく、水分も適度に吸収するため良い蒸米ができます。

さらに蒸し布を使うと便利です。

具体的な手順は難しいこともなく、火をつけて放置するだけです。

蒸し器の下部にミネラルウォーターを入れ、セイロに蒸し布と米を入れて火をつけ蒸し始めます。米の中心部から蒸気が抜けるようになってから50〜60分間蒸し、しっかり米の成分を分解可能な状態にしましょう。

セイロの大きさにもよりますが、米の量が多いと下の米が糊化し、中心部に蒸気が通りにくくなってしまいます。蒸し布を2つ用意し米を均等に分けます。まず一つ目だけを蒸して米の中心部から蒸気が抜けてから二つ目の蒸し布を入れます。こうする事で均等な蒸米が作れます。この方法は掛け抜け法と言われ、蔵でも甑(こしき)と言われる大型の蒸し器を使っているところでは行っているはずです。

火加減は始めちょろちょろ後パッパだそうで、初めは強い中火〜強火。後半は最大火力で米の外側を締めます。

強火のタイミングは□いざ純米酒 によると、蒸気が青草の香りから干草の香りになったときが蒸し上がりのサインのようです。

また米を練って硬い餅状になり、口に含んで完全に蒸しあがったと思ったら火力をあげましょう。感覚でわかると思います。

普段飯米に慣れているせいか、結構ごわごわして硬く感じます。

こんなもんなのか一般米で精米が低いからかもしれません。なるべく給水時間を取りましょう。

蒸しあがったら冷ましの作業、放冷です。

蒸米を広げた清潔なさらしや布の上に乗せ、しゃもじか何かで均一に広げて冷まします。

蒸米は冷める前に米の塊を清潔な手で崩しながら冷ましていきながら、所定の温度に下げていきます。仕込み、麹造りの際の蒸米(掛米)温度はその都度説明します。

→□手造り米麹

→□HOME