最大の難関であり一番面白いところがこの麹造りです。

麹の役割は□米麹 で書いたように、日本酒の重要な要素である糖化と発酵なかの糖化を司る重要な要素です。

いかに発酵終盤までコンスタントに酵母に糖を供給させるかが鍵です。こうして造られる酒は酵母が糖を食いきり、未分解成分が少ない良質な酒が出来る要因を造ります。そうした酒は米の膨らみと旨味が広がりながらも後味がすっと切れる酒です(純米で)。こうした酒を造る糖力の強い麹が突きハゼ型の麹であり目指すものです。

突きハゼとは麹の菌糸が米の表面だけでなく米の中心部まで伸びている麹です。

しかし造りたくとも、どぶろく造りでは突きハゼ型の麹を造ることは困難です。

心白のない一般米、酒米では麹が中心部まで菌糸が伸びないのです。

心白とはデンプンの結晶であり、その結合の間には隙間があいるため、光の反射で中心部が白く見えます(たしか)。この隙間に菌糸が入り込むのです。これが突きハゼの麹が造れる。これが酒造好適米といわれるひとつの要因です。

心白がない、高精米が出来ない、技術がない、麹室がない。結構苦しい戦いです。

それでもこの麹造りを自分の手で行うことこそ、日本酒をより深く理解する最も重要なことなのです。

□製麹(せいきく)

麹を造る作業を製麹といいます。作業時間は約48時間で、数時間単位で作業があるため休日を利用します。

以下が作業工程(どぶろく用)で、はぜ込みが良い麹で9号酵母を使う場合の経過です。

□製麹 □経過時間 □経過温度

∟□蒸米 1.0

∟□放冷 1.5 35.0

∟□床揉み 2.0 31.0

∟□切り返し 14.0 31.0

∟□盛り 24.0 31.5

∟□仲仕事 32.0 34.5

∟□仕舞仕事 37.0 39.5

∟□出麹 47.0 44.0

∟□枯らし

□蒸米

どぶろく造りの場合、麹用の蒸米はハゼ込みを良くする為に軟らかめの蒸米にします。

浸漬時間を多くとり蒸米の蒸し上がり前には、強い蒸気で蒸米の外側を締めます。

こうすることで外側が硬く、内側が軟らかい外硬内軟の蒸米が出来上がります。

麹はこの内側の軟らかい部分に向かって菌糸を伸ばします。

□放冷

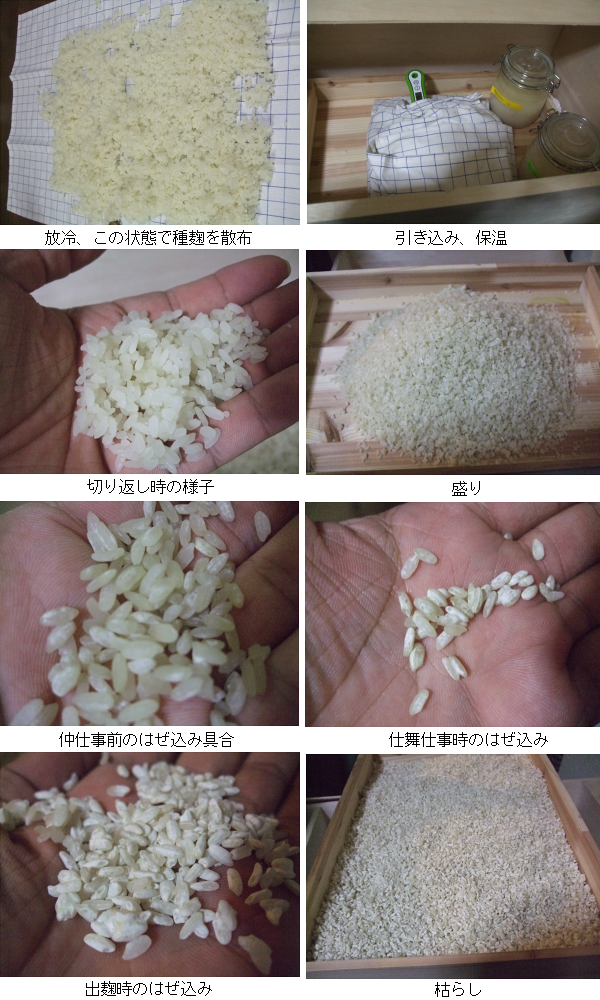

蒸米を布に広げて常に温度が測れるようにして約35度まで冷まします。

その際には手を入れて、一粒ずつ米が離れるように塊を崩しましょう。

完全には到底無理ですが、工程が進むにつれて米が離れていきます。

□床揉み、引き込み

35度程度になったら種麹を散布します。

この作業は本来室温の高い麹室で行うのもですが、個人では難しいため暖房器具で室温を高くした部屋を用意して行います。

種麹を瓶に入れ、上部に麹が散布できる荒さの布を当てて輪ゴムでとめます。

広げた蒸米に数回に分けて散布し、その都度床に押し付けるように米を揉み込み、米全体に麹菌が行き渡るようにします。

この作業が床揉みです。この時も米の塊を崩しながら行います。

全体に行き渡り、品温が31℃まで下がったら敷き布で団子状に包み、内外温度計を差込んで麹蓋に乗せて麹箱に引き込みます。

麹箱の温度は27度程度に設定します。

これからは常に麹箱の温度、麹の温度に気を使いましょう。

次の作業である切り返しまでの温度は31~34度を保ちましょう。

麹の温度が上がるようでしたら、麹箱の蓋を開ける、サーモスタットの設定温度を下げてなどして麹の品温をコントロールしましょう。

□切り返し

引き込みから約10~12時間。布を包んだ麹を崩します。

切り返しの判断は10時間以上が経過し、品温が2~3℃上昇し、米全体の表面に潤みがでてきた時です。

品温を2度以上下げないように手早く麹箱内の麹蓋の上で行います。

米の塊の内と外で差異が生じるため、塊を丁寧に崩して米同士がバラバラになるようにします。

再び米を布で包み団子状にします。

次の盛りまでの温度経過は、切り返し終了時と同じか0.5℃上昇するようにします。

□盛り

切り返しから10時間程度経過し、米の表面に白い点が見え始めます。これが麹の菌糸です。

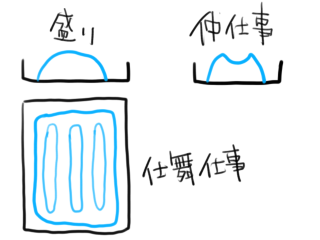

米粒の2割程度になったら、また米粒をバラバラにしながら麹蓋に直接山状に盛ります。

麹もチャーハンと同じでパラパラなのが良い麹です。

つぎの仲仕事のまでに麹菌の繁殖の作用で34.5程度まで品温が上がります。

どぶろく造りでは麹をしっかり食い込ませるため、なるべくゆったりとした温度経過を辿るようにしましょう。

□仲仕事

盛りから8時間程度。品温34.5度

ハゼ回り3~4分程度になったら山を崩して熱とガズを抜き、再び山状に盛ります。

山のてっぺんはくぼみを作り凹型にしましょう。

次の仕舞仕事までの時間に麹のタンパク質分解酵素が多く造られます。

酵母にはタンパク質をあまり食わせたくないため、麹箱の温度を上げて早く次の仕舞仕事を迎えます。

仕舞仕事までの時間は4時間、それまでに品温は39~40度まで上がるようにコントロールします。

7号も同じ経過でかまいません。

□仕舞仕事

仲仕事から9号で4時間、はぜ込みが6、7割進み、熱とガスが溜まるため再び山を崩します。

温度は38~40℃、表面に水分が出てきます。

今度は麹蓋全体に麹を広げ、3本川を書き三つの溝を作り熱と水分を発散させます。

次は出麹です。温度は仕舞仕事から44℃程度まで上がり、この温度を維持します。それまでの時間は約10時間です。

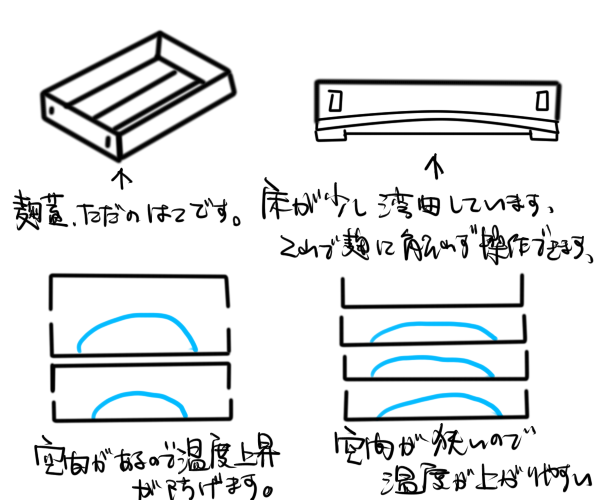

↑この方法と麹箱の温度で品温をコントロールします。

□出麹

仕舞仕事から約10時間、全体にはぜ込んだ時点で麹箱から出して麹の繁殖をとめます。

この時点で全体の一割ははぜ込んでいないハゼ落ちが見えると思いますが必ず出来ますので気にしなくて大丈夫です。

□枯らし

出麹した米麹を丸一日15℃程度で置き休ませます。出麹から少しずつ品温を下げましょう。

この作業を枯らしといい、必ず行いましょう。

こうして製麹作業は終了です。出来上がった麹は冷蔵庫で保管可能です。

仕込みの際に計量して使用します。

→□どぶろく仕込み

→□三段仕込み

→□HOME